四、 防災意識提升自助勝於公助

1923年9月1日於日本關東地區發生大地震死傷慘重,日本記取地震的災害教訓,特別重視地震防災演練,訂定9月1日為防災日,全民與企業一同進行演練,演練劇本則來自於地震災害潛勢圖資的分析成果,日本的活動斷層、地震災害模擬結果公開於媒體、書籍出版、防災訓練、專業防災認證以及學生書本教材中,顯見人民相信大地震災害將會再來臨,平常積極進行演練,以求災害來臨時可以多一份生存的機會。另外,以1995年日本阪神地震為例,超過七成的救援是政府到達前所完成的,「自助:互助:公助」比例是「7:2:1」。因此,日本政府中央防災會議在 2006 年4 月 21 日通過一項「推動減輕災害被害的國民運動基本方針」,上開方針指出為了減輕災害的被害,不只是政府部門的工作,更重要是全體國民與社區的責任。

日本推動防災民間的志工專業認證執照包括:防災介助士、防災士、危機管理師等認證可以在社區以及企業內扮演災害第一時間,關鍵的協助緊急應變的角色,藉由專業的防災志工傳遞政府防救災資訊,並且進行教育宣傳與推,有助於巨大災害下企業與民眾的安全保障,也同時降低警消醫療人員於巨災下救援傷患的壓力。

為達成個人與家庭,以及在地的社區組織、小型商業,能夠在第一時間投入救災,以大幅增加救援成功的機率,避免民眾養成「無視於危險的心理」,具體作法就是響應政府推動open data政策,並且仿照日本推動防災民間的志工專業認證執照(如:防災介助士、防災士、危機管理師…等),將政府公開的天然災害與公共安全相關的GIS圖資與資訊,透過專業的防災認證志工,進行使用推廣與解說,也同時降低警消醫療人員於巨災下傳遞災害示警以及救援傷患的壓力。另一方面,藉由新防災科技,建構可以讓全民查詢與瞭解的防災資訊的整合平台,甚至鼓勵企業善用此防災資訊平台進行加值應用,除提升企業本身面對災害的韌性與回復力之外,也可形成各項客製化的防災商業服務,客製化分析出各災害類型對不同產業與企業的營運衝擊,制訂出警戒值與行動值,提供不同產業類別之災害風險管理需求(例如:提供保全業、產險業、物流業、交通運輸)。另一方面,該平台亦可設計出適合各年齡層以及各種對象的防災教育內容,假定災害情境讓民眾可以事前演練,熟悉各項防災作為。企業協助政府防災可視為企業社會責任(CSR),尤其氣候變遷的議題已經嚴重衝擊到企業的營運,國際跨國企業已經將氣候變遷納入企業營運之風險中。企業可以平時訓練風險管理權責單位,熟悉防災業務,讓員工可擔任企業內部防災的講師,推動防災工作,提升員工防災意識,讓員工認同防災後可以進而影響員工的家庭甚至社區鄰里,可擴大民眾參與防災之能量,並大大提升防災資訊的普及率,同時促進民眾對於客製化之防災服務內容需求,形成防災產業,同時也協助政府促進防災資訊廣泛流通。

五、天災保險推動

臺灣過去於天災發生後,經常採取國賠的方式扭轉社會觀感以及撫平災民情緒,但是災民的傷痛是無法用金錢補償的。民國九十九年國道3號3.1K順向坡發生災變後,政府體認地質敏感區的重要,故於九十九年十二月八日終於公布延宕已久的地質法,依據該法將陸續公布地質敏感區,有利於國土保育以及防災規劃參考,目前正在研製中,尚未公布之。專家呼籲地質敏感區並不代表不能或不適開發,而是提醒民眾應有風險認知,必須要提早能因應與準備可能發生的災害損失,甚至委託專業人士與技師評估各項降低災害風險的手段,例如定期巡檢周遭環境、加強結構基礎、推動天災保險、執行疏散避難演練。所以防災資訊公開與資訊透明化,可以讓民眾居家更安全,更可由民間專業團隊來協助執行客製化的防災服務,進而推動居住安全的參考指標,避免不當的開發與暴露災害風險中。根本之道,必須讓民眾認知災害已經是生活的一部份,政府公開的災害潛勢資訊與過去歷史災害的資訊,可以提供保險業者進行天災災害模型的設計,並且精算出相關天災商品。

中國大陸十三五計畫中已經積極推動新「國十條」,其中提到中國大陸的保險的滲透率偏低,必須積極加強提高,認為天災之威脅已經是國家安全問題,其中推動「天災保險與農業保險」,已可有效降低部分農產損失。

2014年臺灣產險業簽單保費大約1,300億元,其中有52% 車險,以及其次是火險(含地震險)17%,而與天災直接有關的產險簽單可能在臺灣市場不足5%。2014年臺灣產險業務的規模大約是壽險業務的1/5左右,與國際先進國家相比,產險的比例似乎有成長空間,顯見臺灣透過產物保險進行風險管理的意識不足。依據2005年世界銀行的報告顯示,臺灣有73% 的人口或土地面積遭受3種以上的天然災害影響,所以臺灣天災衝擊產物的損失極大,政府無法承擔巨災下的所有風險,企業與民眾必需要有防災意識,承擔部分天災的風險,透過天災保險進行風險轉移是一個選擇。跨國保險組織勞合社(Lloyd`s),發布2015-2025城市風險指數,預估全球301座城市,因為天災人禍所可能衝擊的整體GDP損失,估計為147兆台幣左右。台北首當其衝,面臨風災、地震和金融市場崩盤等三大威脅,所遭遇的GDP損失,大約在5.9兆台幣,成為全球風險最高的城市。

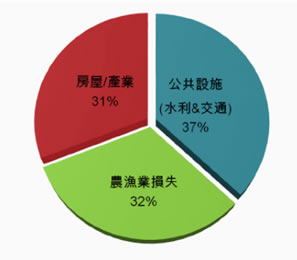

目前政府面對巨災與重大災害事故,仍採保守的以緩濟急態度,挪用第二預備金來救災與重建,必要時以國賠來補償民眾損失。但以現今政府財政之狀態,顯見臺灣若再遭遇巨大天災,如:集集大地震或莫拉克颱風之災害,已經無法再挪用第二預備金,因為目前政府財政已達舉債上限,第二預備金已不足。未來臺灣應該比照歐美日國家,普遍實施天災保險,讓企業與民眾承擔部分巨災之風險,善用風險管理工具減輕天然災害損失對政府公共財政之衝擊,並喚起社會各界對於天災風險管理之憂患意識,圖5為臺灣天然災害導致各項災害平均損失之統計,其中公共設施(水利、交通)為最大宗,其次為農漁業損失以及房屋產業損失。臺灣工程面對天災嚴峻考驗,已經在研議推動完工土木工程保險(CECR),預期可以降低土木公共工程重建經費之負擔;另外目前金融管理委員會已經於2015年初先同意實施農業的天災險,農業保險是採參數型天氣保險正在推廣中,購買之客戶有限。

|

| 圖5 臺灣天災災害導致各項災害平均損失(中華民國產物保險商業同業公會,2013) |

六、呼籲企業防災與永續經營

2011年3月11日於日本東北發生規模9的大地震,同年7月底泰國遭遇洪水襲擊。當年許多跨國企業損失慘重,甚至影響全球的產業供應鏈嚴重中斷,此議題暴露出企業營運對於天然災害的資訊需求殷切。企業若缺乏天害潛勢圖資,恐無法進行風險辨識,評估各項風險可能的衝擊,遑論提出具體的災害風險管理與緊急應變作為。唯有政府揭露天災潛勢相關資訊,才能讓企業善盡企業社會責任,進行完善的BCP(Business Continuity Planning)與BCM(Business Continuity Management)規劃。根據統計國際跨國公司有較佳的BCP,平均可減少40%的損失。較佳演練防災計畫者,一般平均損失幅度為不重視者損失的1/7(2010年度FM Global報告)。日本經濟產業省信息安全政策室已於2005年4月,制定了「業務連續計劃制定指導方針」,其中呼籲中小企業必須具體改善天災對於企業營運的衝擊,避免因為天災而導致企業倒閉/廢業,進而影響員工生命安危以及其家庭生計,甚至可能擴大而成為嚴重之社會經濟問題;美國NEP(National Emphasize Program)建議企業應主動揭露天災之境況模擬(Scenario),讓政府與企業一起演練,增強各項應變計畫的可行性,誠實與認真告訴民眾,避免災害來臨時缺乏危機管理作為。美國證券交易委員會(2010)建議企業應揭露氣候變遷因應策略,希望能保護投資人的投資風險,其顯示美國企業重視天災風險降低各項可能之暴險情形。建議我國政府可以加速公布災害潛勢(活動斷層、山崩與地滑、土石流、淹水、地震、土壤液化……等潛勢)與公共安全(毒化物、瓦斯管、石化管線……等)相關圖資與資訊,據此輔導與獎勵企業進行天災風險識別與境況模擬,同時完成災害風險管理與緊急應變計畫,甚而符合國際ISO3100或ISO22301相關規定,提升企業因應各項災害風險之體質,強化國內中小企業之競爭力。

七、政府防災資料開放未來發展之挑戰

預期政府防災資料開放之發展趨勢下,企業與全民防災2.0將形成許多創新應用服務與商品,預期未來將將遭遇五大層面的挑戰。包括:

- 法規面:由於資料來源越來越多,受到更多應用規範與權責限制、民眾容錯率低,政府不願意民間企業擅自公佈,必需要有一套共通的開放資料標準規範。難免有資料誤植與精度不足,為避免資料錯誤引致民間損失而追訴政府部門,公務人員必需要有免責條款。

- 技術面:臺灣防災資料開放後與相關硬體整合可形成特殊之防災服務整合型系統。臺灣產業擅長代工與IC設計,臺灣電子業雖然在單一產品,如前端感測元件、中段網路技術強,但卻欠缺整合性應用技術,以及產品品牌優勢,難以呈現產品價值;且防救災之決策支援系統,必須涵蓋多項情資的整合,以及政府體系之運作架構流程,所以必須客製化設計,包括各政府中央與地方或者各部會間的災害應變中心也多屬獨立規劃,目前產業缺乏互通性與整合性,未來須應該補強跨界之異業整合能力。

- 應用面:臺灣地形與氣候條件十分不利於環境監測設備,防災監測相關產品須能克服惡劣環境影響,所以要求應有備援方案,以免因為故障率高、電力與通訊中斷,造成傳訊困難。若能透過物聯網技術,監測設備標準化訂定後,可以提升整合平台之效率,提供加值資訊,加速各類安全防災應用發展。

- 成本面:未來若推動大量的物聯網環境監測,所費不貲。勢必增加基礎監測設備的維護成本,並且降低投資意願,未來應該思考讓物聯網架構不只用於災害時,平時可以提供其他經常性之商業型服務運作,達到綜合性的效益,而由商轉知營收來支持監測設備的營運與維護成本。

- 安全面:由於目前各級政府資料開放的審議,還沒有完善的標準,除了防災上的需求以外,也同時牽涉到政府與企業安全防護的問題,必須考慮如何進行資料內容與性質的安全分析,界定不同使用者分級使用的規範,以免造成濫用甚至攻擊的事件,如2008年印度孟買發生恐怖份子利用飯店樓層設計資訊犯案的案例。

八、結論與建議

防災害資訊公開是確保全民安全的公益課題。「防災重於救災、離災優先防災」,唯有災害潛勢與公共安全圖資與資訊透明公開才能規劃如何離災,進一步透過災害管理手段來有效降低致災因子發生可能性,企業與民眾才能自主並一同抗災,迎接企業與全民防災2.0的時代。

我國累積許多歷史災害案例,同時也研發許多災害之預測與警戒模式,並且製作相關災害潛勢圖,不論是資料量或者是處理分析的技術上,已可以研發許多災害預測模式。在物聯網與雲端技術之高科技發展趨勢下,加上政府災救害資訊積極公開,將有助於民間開發防災相關數據服務與App應用,形成智慧防災商機。防災資訊服務,平時可以提供社區民眾進行防災疏散避難演練,具體提出天災保險或結構物補加固強之策略;災害時也有暢通且符合不同產業需求之客製化災害警戒通報機制服務,有助企業與全民全面提升防災意識。未來各國都會地區人口將更加稠密,加上近年極端氣候加劇,以及巨大地震之威脅,都會地區面臨巨災損失與衝擊將更為嚴峻,唯有透過更公開透明的防災資料揭露,可形成防災大數據服務以及智慧防災技術之商機,同時加強促進政府、企業與民眾共同攜手抗災,建立強韌性/回復力之城市。並透過各項災害風險管理手段,避免不慎開發於易致災/易脆性區域。我國政府與科研單位累積防救災的軟實力,若結合臺灣ICT產業優勢,跨領域發揮軟硬整合的巧實力,提出智慧防災整合解決方案,相信除可提升臺灣全民防災能力之外,也可以藉由臺灣的應用實績,形成可輸出國外的智慧防災服務商機,並且創造經濟產值與防災領域的從業人員就業機會。

參考文獻

- ECIG Recommendations For a CAP EAS Implementation Guide EAS CAP Industry Group - ECIG EAS-CAP Implementation Guide Subcommittee (2010), Version 1.0。

- 鄭錦桐(2015),政府防災資料公開迎向全民防災2.0時代來臨,中興工程季刊,第128期,第93-95頁。

- 鄭錦桐、林伯勳、邵國士、曹鼎志(2015),防救災大數據分析與智慧災防之應用,中國工程師學會季刊, 第88卷,第05期,第107~116頁。

|