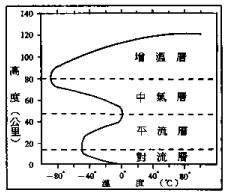

地球表面大氣層之分層方法有幾種,最普通的是根據溫度的垂直分布與變化來劃分,最低一層為對流層,其上為平流層,再上為中氣層,最高層為增溫層。各層之厚度及分界,常因時因地而異,並非一成不變(圖1)。

對流層之厚度,平均約12公里,夏季常較冬季為厚,低緯度地區亦常厚於高緯度地區,赤道附近對流層厚約18公里,兩極附近厚僅8至9公里。對流層內氣溫通常隨高度增高而下降,平均每增高1公里,約降低攝氏 6.5度。對流層內,空氣較不穩定,上下對流頗盛,大氣中之水汽,幾乎全部存於此層內,故雲、霧、雨、雪等常見之天氣現象,均限於此對流層中,且多發生於此層之下部。 |

|

| 圖1 大氣的溫度分層 |

|

平流層之範圍,約自10餘公里至50-55公里,自對流層頂至高約30-35公里處屬平流層下部,氣溫幾恒定不變,或隨高度之增高而略為上升。30餘公里以上,溫度反隨高度而增,平均每升高1公里,溫度約增加攝氏5度,至50-55公里處溫度達最高峰。平流層內源自地面之水汽及灰塵幾已絕跡,氣流平穩。平流層上部因臭氧吸收太陽的紫外線輻射,於是氣溫升高。

中氣層範圍大約自50至80公里處,溫度一般都是向上遞減,直至中氣層頂,溫度降至零下95℃左右或更低。從地面到中氣層頂,大氣中除了水汽和臭氧之外,其他各種氣體的成份近似不變,因此中氣層以下區域,我們稱之為「均勻層」。

增溫層是中氣層頂以上溫度再度升高的區域,當太陽寧靜時,此層可伸展至400公里高度,在太陽活動期間則可達500公里上下。增溫層下部,空氣至為稀薄,空氣分子易於電離,空中自由電子頗為豐富,通稱為電離層,對於反射無線電波功能方面功效頗大。(資料來源:中央氣象局)

|