前言

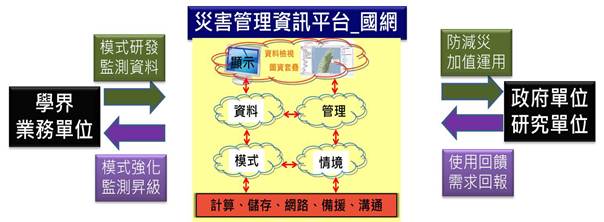

災害管理涉及擬達成任務情境之資料、模式、展示、管理(Data, Model, Display, and Management, DM2)等流程,包括資料的整合、運用分析,模式的銜接與模擬成果解析,成果之圖型呈現以及決策管理指標的形成等,在流程當中且須經由參與者之溝通合作才能形成指標與決策。此以人為本之災害管理資訊系統尚包括資料本身與資料庫、模式運算與模式庫、及相關軟硬體介面的建置,整體系統非常複雜,並非一僦可及。因此需要使用各種案例情境任務,經由垂直流程之整合貫通,累積成熟經驗以逐漸實現各流程本身與銜接介面之標準化。

|

依據上述需求與概念,平台開發須建置遙測資料彙整與判釋系統、防災資料倉儲與雲端服務、多方溝通分享與合作系統、以及流程串接整合系統(如災害情境設定、多元資料庫與多重模式庫串接模擬分析、管理指標燈號產出、以及多元資料之2D、3D、立體與網頁化等之展示功能)、系統備援與負載平衡,以減災為主要應用範疇,但亦期與防災決策支援系統連結提供應變需求。

本文介紹國家高速網路與計算中心與國家災害防救科技中心合作正進行開發的資料、模式與展示雛形平台,平台目標是(1)資料擁有者:使其資料可以升級,並可再被創造出有用的加值資料; (2)模式研發者:使其模式可以精進,並可再被串接運用; (3)災害管理者:使其災害管理的情境的資料得以在此平台上取得,以資利用。平台概念圖如圖1所示。

|

| 圖1 平台概念圖 |

本文以淹水及坡地災害減災之DM2 流程為例進行說明,本平台在防救災相關資料部分目前已經彙整2012年氣象局劇烈天氣監測系統QPESUMS觀測資料以及災防中心之降水定量預報QPF( Quantitative Precipitation Forecast) 。防救災相關模式部分,目前已經整合災防中心之淹水機率模式及坡地崩塌機率模式,使用者可以透過瀏覽器線上選擇模式並指定輸入資料直接進行運算並取得運算結果。展示的部分提供2D與3D的選擇,2D/3D展示功能可用於QPE/QPF逐時/累積雨量展示,也可用於淹水/坡地崩塌機率模式的計算結果展示,2D繪圖是採用國網中心自行開發的繪圖應用程式,3D繪圖則是改良自美國太空總署開發的自由軟體WorldWind,產製的2D與3D圖均可直接在網頁觀看。在3D資料顯示部分,模式運算結果和觀測資料之套疊呈現於台灣的3D地形模型上,而這些3D模型是從DEM高層資料建立的,考慮到DEM資料的安全與機密性,本平台設計可提供線上3D導覽功能,而非將結果資料傳回給使用者。

本平台在實務應用上考量異地多人溝通與資訊分享需求,進一步結合由國家高速網路與計算中心與國家災害防救科技中心合作開發的災害防救溝通合作平台,該平台除提供多人視訊溝通外,尚有專案管理、線上會議與遠端桌面功能。

二、資料

2.1 降雨監測資料—災防中心雷達-雨量站降雨整合估計

傳統上直接使用雨量站之觀測降雨資料進行淹水、坡地等各類型災害監測、預警,往往受限於測站之所在位置、數量及分佈等因素,無法建立降雨與災害較為明確之關連性,因此國家災害防救科技中心氣象災害防治組近年來運用中央氣象局雷達觀測網之降水回波資料與雨量站觀測降雨資料,發展出雷達-雨量站降雨整合估計技術(Chen et al. 2007; 王等2010),所得資料為等間距格點資料(162 x 275點),空間解析度為0.0125 x 0.0125經緯度,時間解析則為10分鐘。此筆資料品質相當於一套分佈均勻雨量站所觀測的即時降雨資料(QPE),可有效解決無測站之地區防災需求。

2.2 降雨預報資料—災防中心WRF模式降水定量預報

國家災害防救科技中心氣象災害防治組使用美國國家大氣研究中心(NCAR; National Center for Atmospheric Research)所發展之WRF模式進行每日4次72小時預報長度之例行性模擬作業,因此每6小時可獲得一套72小時長度的逐時定量降雨預報資料(QPF)。模式採3層巢狀網格,空間解析度為45/15/5公里,模擬範圍分別為140 x 105、100 x 100及121 x 121格點,垂直向取28層;預報所使用之初始場與邊界資料為美國NCEP GFS模式,主要物理過程為:邊界層模組使用YSU、微物理模組使用WSM5及積雲模組使用KF(林等2008)。

為因應防災任務需求,將模式模擬地面降水結果設定為逐時輸出,並投影成與雷達-雨量站降雨整合估計之相同網格,如此便可整合觀測降雨與預報降雨資料,使得災害警戒模式由警戒功能提昇即時預警功能。

三、模式

3.1 淹水機率模式(Flood Probability)

國家災害防救科技中心洪旱災害防治組之淹水機率模式包含3個元件:(1)建立不同降雨量下之物理淹水模擬圖庫、(2)訂定淹水嚴重度指標,並找出其與降雨之關聯性以及(3)以羅吉斯回歸(Logistic Regression)求出淹水嚴重度指標與淹水機率之相關性,進一步求出雨量與淹水機率之關係式。在實際應用上,此三個部分具有極大的靈活性和實用性。其一,當淹水潛勢地圖已知時,不用花費太多額外努力便可迅速建立淹水機率模式。其二,對於決策者而言,透過元件(2)與(3),可直接從降雨量了解區域淹水嚴重度與機率。本淹水機率模式可表示為:

|

(1) |

其中P為淹水機率,介於1∼0之間;ai'、bi'為迴歸係數,隨著村里或網格而不同。當雨量為0時,淹水機率P = 0;隨著雨量增加,淹水機率隨之增加。以歷史淹水事件驗證的結果顯示,若以P=0.5作為預警發布之門檻,整體之預報正確率可達0.63∼0.77,其中命中率(0.64∼0.71),遠遠超過誤報率(0.23∼0.38)。詳細之模式建構過程與模擬結果分析可參考(Jang et al., 2012)。實際使用時,可依實際狀況需求,分別計算不同延時長度之監測(QPE)、預報(QPF)雨量,組成一筆24小時累積雨量進行機率計算,並訂定預警發布之門檻,即可獲得達淹水預警之空間資訊。

3.2 坡地崩塌機率模式(Slope Probability)

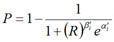

國家災害防救科技中心坡地災害防治組為了利用累積降雨估算坡地災害發生機率,模式中採用Logistic迴歸方法進行統計分析,此方法常用於當依變數為邏輯變數時(0或1),以自變數對依變數進行迴歸統計,以坡地災害發生機率為依變數,其Logistic迴歸式可表示如下(林等2010):

|

(2) |

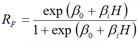

其中RF為坡地災害發生機率;bi, i = 0 ~ 1為迴歸係數,利用SPSS軟體迴歸。後得b0 = 3.52、b1 = -0.68;H代表累積降雨。由式(1)可看出,RF介於0∼1之間,代表坡地災害發生機率介於0∼100%之間,為一合理的迴歸表示式,其各縣市舊有坡地災害降雨警戒值與坡地災害發生機率對應之累積降雨如表4.1所示,以坡地災害發生超過50%作為警戒發布門檻,配合山區聚落現況、便橋便道情形,以坡地災害發生潛勢高、易成孤島之情況,將其門檻每一條件向下降10%調整其門檻值,例如那瑪夏鄉南沙魯、瑪雅以及達卡努瓦村,易成孤島且脆弱度高情形,建議以坡地災害發生30%作為發布門檻值,其對應之累積為225 mm;另外,台灣北部縣市因近幾年較少坡地災害發生,其坡地復原工作完成或致力於山坡地復育與整治工作,可向上調整60%至90%,以台北縣為例建議可向上調整至430 mm或565 mm為坡地災害發生警戒值。

| 表4.1 各縣市累積降雨與坡地災害發生機率對照表 |

|

四、展示

4.1 2D展示功能

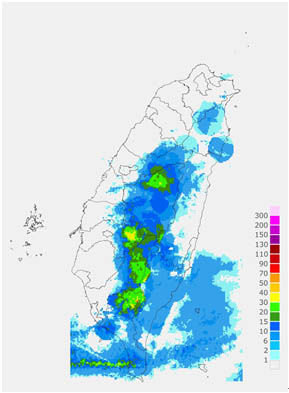

在資料的2D展示上,目前已知有商用軟體如Global Mapper可做地理資料之套疊與繪圖,但不能接受非標準化的資料格式,例如逐時/累積雨量資料,因此擬選擇自行開發2D的展示程式。國網中心科學視算實驗室在2005年開始開發一套影像處理函式庫IMT(Sun et al. 2006),開發的目的是為了滿足特定的影像處理需求,IMT可以處理多種影像格式,可跨平台運作,並且可加速開發客制化的影像處理應用程式。在2D展示功能上,國網中心基於IMT自行開發一個GIS繪圖應用程式,可完成從資料的讀取、轉換到繪圖的整個流程,方法為將逐時/累積雨量資料或者淹水/坡地崩塌機率模式的計算結果轉為具有地理座標資訊之GeoTIFF圖檔,圖檔中的顏色則是將數值對應至color table所產生的結果,再與台灣縣市界底圖進行套疊的動作產生如圖2所示的2D展示圖檔。

|

| 圖2. 國網中心自行開發的2D展示 |

4.2 3D 展示功能 Web WorldWind

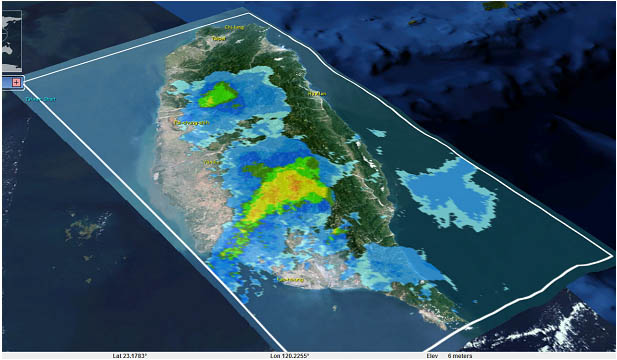

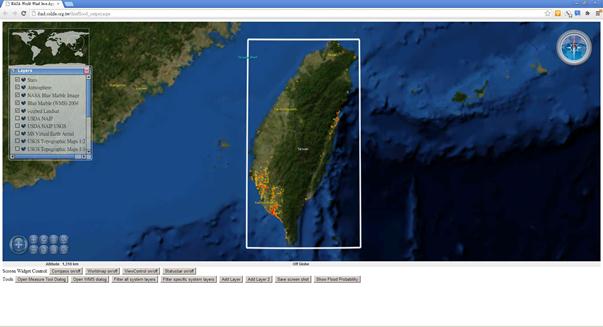

全台3D地形圖層已在國研院3D GIS Taiwan計畫建立(Tsai et al. 2011),逐時/累積雨量資料或者淹水/坡地崩塌機率模式的計算結果同樣可以展示在3D Web WorldWind平台上,套疊QPE雨量之展示畫面如圖3所示。

|

| 圖3. Web World Wind 3D展示 |

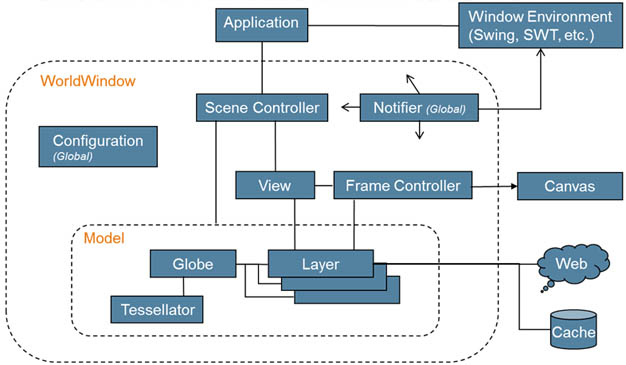

Web World Wind平台採用airGmap OPCube SDK進行開發,主要為JAVA程式架構,具有高度客制化的優點。透過客制API後,可快速地與各領域之各種資料進行介接整合及展示,透過瀏覽器即可共享所有的資料及成果展示,架構如圖4所示。

|

| 圖4. Web World Wind架構 |

五、實際案例 - 凡那比颱風

凡那比颱風在2010/09/19下午期間中心通過高雄、台南一帶時,對高雄岡山、彌陀等地帶來超大豪雨,淹水災情慘重,國家災害防救科技中心與相關部會署使用由國家高速網路與計算中心與國家災害防救科技中心合作開發的災害防救溝通合作平台進行防救災相關任務的協調溝通,如圖5所示(林等2011),該平台提供專案管理、線上會議與遠端桌面功能。

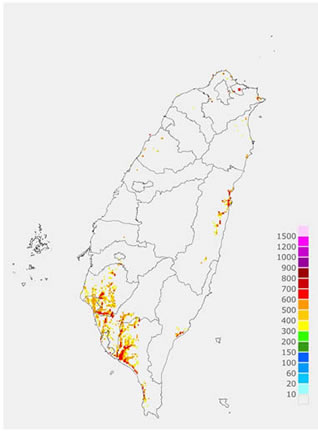

以凡那比颱風作為展示範例,劇本設計為:QPE 09/18 21∼09/19 08共12小時累積觀測雨量,QPF 09/19 09∼20共12小時累積預報雨量,總共24小時的累積雨量的2D展示如圖2所示,3D展示如圖3所示,使用國家災害防救科技中心淹水機率模式進行計算,計算結果的2D展示展示如圖6所示,3D展示如圖7所示。

|

| 圖5. 國網中心與災防中心合作開發的災害防救溝通合作平台 |

|

| 圖6. 淹水機率模式針對凡那比颱風計算結果2D展示 |

|

| 圖7. 淹水機率模式針對凡那比颱風計算結果3D展示 |

七、結論與未來工作

目前的雛型系統僅以兩種資料(QPE與QPF)、兩種模式(淹水機率與坡地崩塌機率)與兩種展示(2D與3D)做個案研究,資料格式以及與模式銜接介面是由災防中心制定,國網中心負責雲端儲存、雲端高速運算與雲端展示。

今年(2013年)在資料方面將逐步加入水利署、中央氣象局、國土測繪中心、水保局、消防署、台電、NCC等部會署的防救災相關資料。在模式方面將配合災防中心導入更多防救災相關模式,並參與實際案例情境任務演練,經由垂直流程之整合貫通,累積成熟經驗以逐漸實現實際案例情境任務演練的資料與模式銜接介面之標準化。在展示方面將加入客製化3D全台地形立體飛行導覽影片服務。提供使用者在網頁上設定觀察路徑,然後由伺服器端以半自動化、或全自動化方式製作立體影片,供使用者從網路上瀏覽。3D全台地形系統並將延深至近海環境之海床地形,以備海底土石流及地震海嘯之探討與研究需求。

以目前網路技術發展與應用方向來看,HTML 5與webGL等圖形技術將會主導未來的網頁2D與3D展示,本團隊已著手規劃採用HTML5與webGL技術開發網路版GIS相關應用,希望今年能正式提供採用HTML5與webGL技術開發出來的雲端展示服務。

災害管理資訊平台之資料、模式、展示、管理等流程之介面訂定,未來仍須不斷地經由不同災害情境之演練累積,才足以令銜接介面之規範、機制或標準之輪廓逐漸明朗。

參考文獻

-

Chen, C.-Y., L.-Y. Lin, F.-C. Yu, C.-S. Lee, C.-C. Tseng, A.-H. Wang, and K.-W. Cheung, 2007: Improving debris flow monitoring in Taiwan by using high-resolution rainfall products from QPESUMS. Nat. Hazards, 40, 447-461.

-

王安翔、林聖琪、張智昌、柯明淳及林李耀,2011:雷達估計降雨於坡地災害之應用與限制。中央氣象局,建國百年天氣分析預報與地震測報研討會,台北,458-463。

-

林李耀、于宜強、張智昇、鳳雷、陳永明、李宗融、王安翔、周仲島及廖宇慶,2008:氣象動力數值預報模式在災害緊急應變作業之應用。中央氣象局,天氣分析與預報研討會,台北,86-90。

-

Jang, J.H.*, Yu, P.S., Yeh, S.H., Fu, J.C., Huang, C.J., “A probabilistic model for real-time flood warning based on deterministic flood inundation mapping,” Hydrological Processes, Volume 26, Issue 7, pps 1079–1089.

-

林聖琪、王安翔、柯明淳及張智昌,2010:雷達降雨估計資料應用坡地災害警戒模型。中央氣象局,天氣分析與預報研討會,台北。

-

Chia-Yang Sun, Po-Ying Li, Kuen-Long Tsai, and Cheng-Wei Ku, "IMT: Image Processing Toolkit," 19th Computer Vision, Graphics, and Image Processing (CVGIP 2006), Taoyuan, Taiwan, August 13-15, 2006.

-

Whey-Fone Tsai, Bo Chen, Jo -Yu Chang , Fang Pang Lin, Charlie H. Chang, Chia-Yang Sun, Wen-Ray Su, Ming-Fu Chen, Dong-Sin Shih, Chih-Hsin Chen, Shyi-Ching Lin, and Shiann-Jeng Yu (2011), “Application of Near Real-Time and Multiscale Three Dimensional Earth Observation Platforms in Disaster Prevention,” International Journal of Automation and Smart Technology, Vol. 1 No.2, Pages 35-50.

-

林錫慶,李正國,周冠州,游輝宏,常若愚,蔡惠峰,顏伸運,張莉雪,陳乃宇,陳伯傳,蘇文瑞,葉家承,施奕良,"溝通分享平台於災害管理應用-以遙測影像處理發佈為例",2011台灣地理資訊學會年會暨學術研討會

|